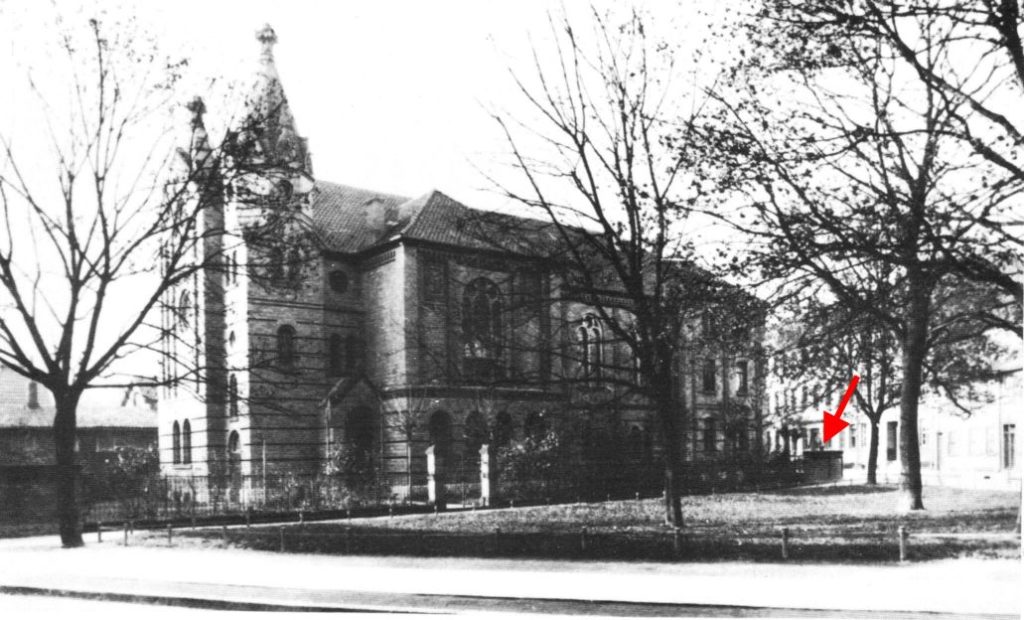

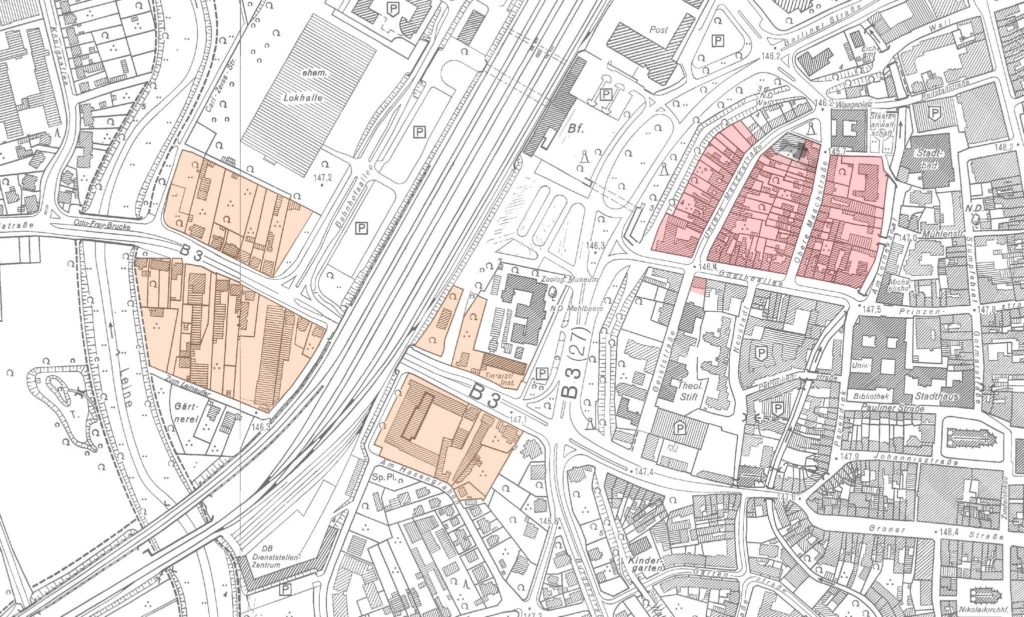

Der Name Forsskål ist nur unter Spezialisten ein Begriff; die meisten werden ihn nie gehört haben. Auf der Gedenktafel am Haus Obere Masch Straße 5 liest man, er sei Forschungsreisender gewesen, was neugierig macht: Wohin führten ihn seine Reisen, was erforschte er dort?

Die Reise, die ihn berühmt machte, fand zwar nach seinem Göttingen-Aufenthalt statt, andererseits wurde die Idee zu der Expedition damals geboren. Peter Forsskål erblickte 1732 in Helsinki das Licht der Welt und schrieb sich schon mit zehn Jahren an der Universität Uppsala ein, was damals nicht ganz ungewöhnlich war. Bei Carl von Linné wurde er zum „Naturhistoriker“ und lernte, Lebewesen zu klassifizieren. Als er 1753 in die Universitätsstadt an der Leine kam, studierte er jedoch bei dem Orientalisten Johann David Michaelis, der im November diesen Jahres bei einem Vortrag vor der Akademie eine Reise nach Arabien vorschlug. Als Linguist kannte er zwar die hebräischen Wörter für viele Tier- und Pflanzenarten, die im vorderasiatischen Raum vorkommen, konnte sich aber keine Vorstellung von ihrem Aussehen machen. Michaelis schätzte Forsskål bald als eifrigen Studenten, der einen kritischen Geist besaß und alles hinterfragte, und schlug ihn für die geplante Expedition vor.

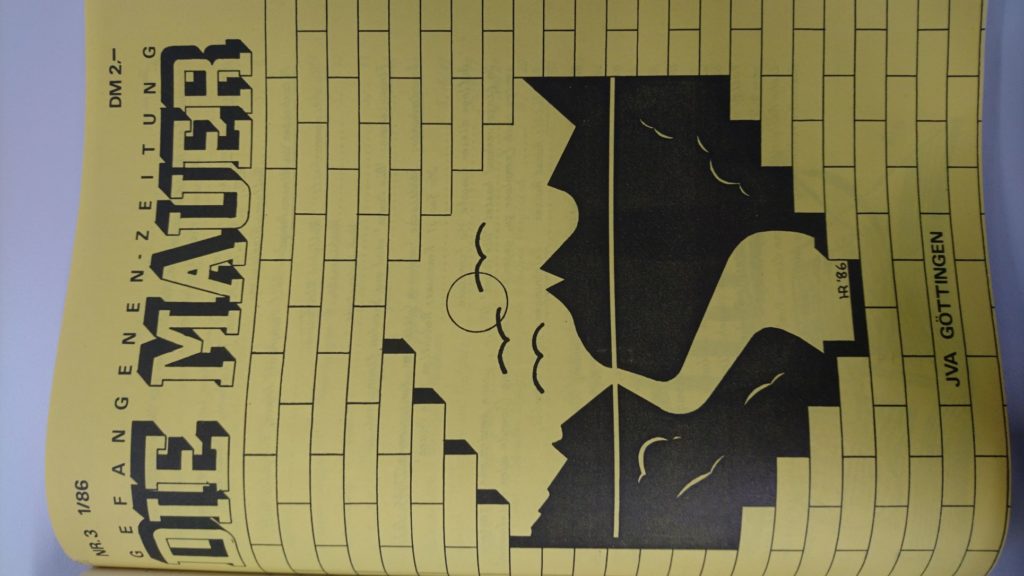

Bevor die Reise jedoch begann, kehrte Forsskål zunächst einmal nach Kopenhagen zurück. Dort bemühte er sich, eine aufklärerische Grundsatzschrift zu publizieren, die der Ausgangspunkt für seine Dissertation sein sollte: „Tankar om Borgerliga Friheten“, auf deutsch: Gedanken über bürgerliche Freiheiten. Er forderte darin nicht nur Presse-, sondern auch Religionsfreiheit und das Recht, Glaubensinhalte zu hinterfragen, zudem stellte er die privilegierte Stellung Einzelner in Frage, was in der herrschenden Ständegesellschaft damals die Regel war. Die Philosophische Fakultät der Universität Uppsala weigerte sich prompt, das (lateinische) Exposée zu publizieren. Das Thema wurde als „sehr delikat“ beurteilt, und die königliche Kanzlei betrachtete es sogar als gefährlich. Die Druckausgabe, die schließlich doch im November in Stockholm erschien, wurde verboten. Die im Umlauf befindlichen Drucke sollten konfisziert werden, was jedoch nicht sehr gründlich umgesetzt wurde. Forsskål hatte sich schon ein zu großes Renommé erworben, und er war ja auch als Mitglied jener Expedition vorgesehen, dessen Finanzierung der dänische König Friedrich V. übernommen hatte: der Orientalischen Reise.

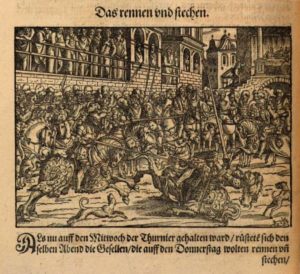

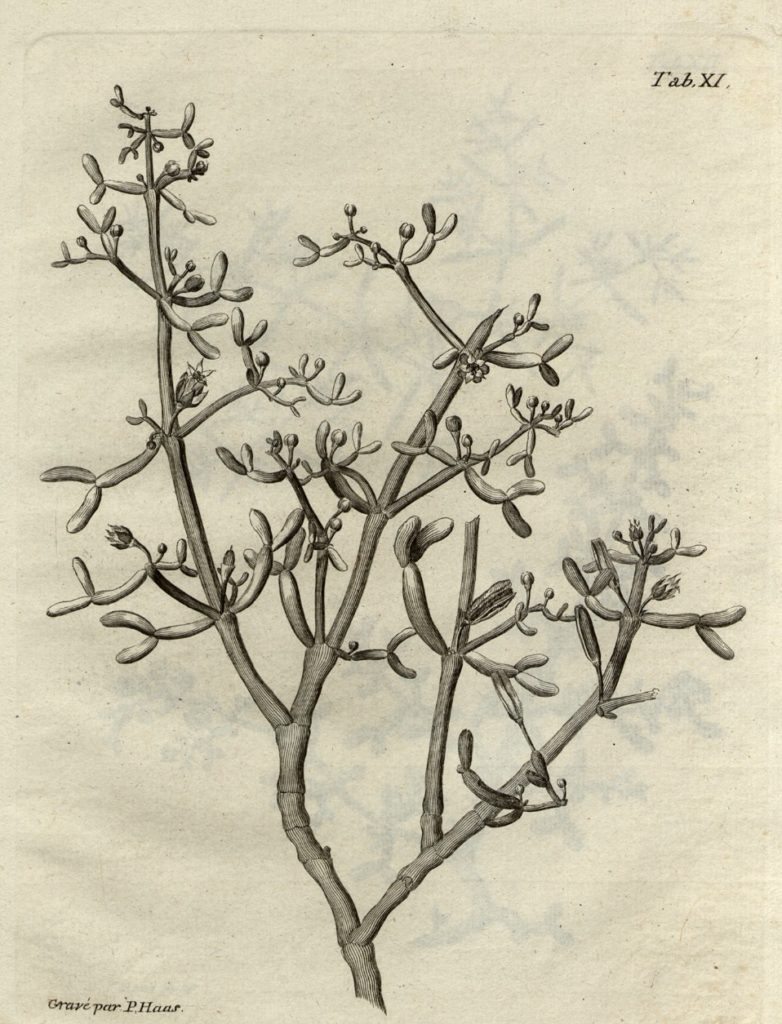

Die „Arabische Reise des Carsten Niebuhr“, als welche die Expedition bekannt wurde, war von Michaelis zwischenzeitlich zu einer europäische Angelegenheit erhoben worden. Er hatte Forscher in allen Ländern aufgerufen, Fragestellungen einzureichen, die auf der Reise geklärt werden sollten – der Katalog umfasste schließlich mehrere hundert Fragen, etwa nach dem Charakter des Manna in der Bibel, nach „reinen“ und „unreinen“ Tieren und den Heuschrecken der ägyptischen Plagen. Neben Peter Forsskål als Botaniker und Zoologe sowie dem Mathematiker Carsten Niebuhr (1733-1815), der die Unternehmung leitete, gehörten dem Team noch der Arabist Friedrich Christian von Haven (1727-1763) an, der Arzt Christian Carl Cramer (1732-1764), der Zeichner und Kupferstecher Georg Wilhelm Baurenfeind (1728-1763) und der Dragoner Berggren. Bis auf Niebuhr kehrte keiner der Teilnehmer lebend von der Reise zurück, die bis 1766 dauerte. Von Alexandria aus reiste man zunächst durch Ägypten zum Roten Meer und in den Jemen, um von dort nach Bombay aufzubrechen. Schon während dieses Abschnitts der Reise erkrankte einer nach dem anderen an Malaria und starb (Niebuhr erklärte dies allerdings damit, dass sie sich nicht auf die tropische Lebensweise einstellen wollten). Nun allein auf sich gestellt, setzte Carsten Niebuhr seine Reise von Indien zurück nach Persien und Palästina fort. Er publizierte seinen Reisebericht ab 1772 als „Beschreibung von Arabien“, dem eine mehrbändige Ausgabe folgte. Die Aufzeichnungen seines Kollegen Forsskål hatte Niebuhr gleich nach dessen Tod nach Kopenhagen geschickt und zitierte ihn deshalb in seinem Bericht nur aus der Erinnerung. Sein primär philologisches Interesse galt dabei der Identifizierung von Tieren oder Pflanzen, deren arabische Namen bekannt waren, und weniger der naturkundlichen Beschreibung der Tiere. 1775 publizierte er jedoch die lateinischen Originaltexte, die Peter Forsskål verfasst hatte, und im Jahr darauf wurden auch die zugehörigen Zeichnungen gedruckt.

Zygophyllum desertorum, nach Forskål 1776, Tafel 11 (Digitalisat der SUB)