Stolpersteine vor der Oberen-Masch-Straße 10A – In Gedenken an Familie Asser und Familie Meyerstein

Die Obere-Masch-Straße 10 war früher ein Wohnhaus der jüdischen Gemeinde. Es war bescheiden eingerichtet und diente auch als Altersheim. Heute erinnern Stolpersteine vor der 10A daran, dass Fanny und Cäsar Asser und die Familie Meyerstein hier gelebt haben. Paula und Hugo Meyerstein mit ihren vier Kindern, Ludwig, Erich, Hertha und Georg.

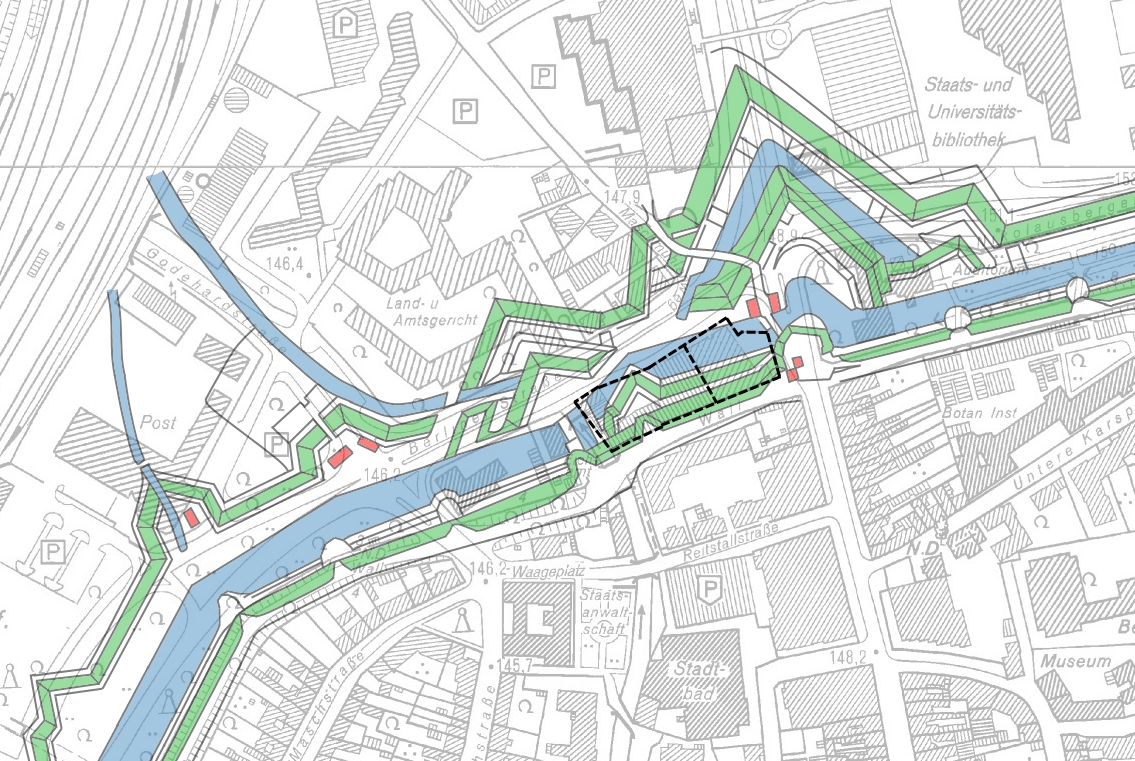

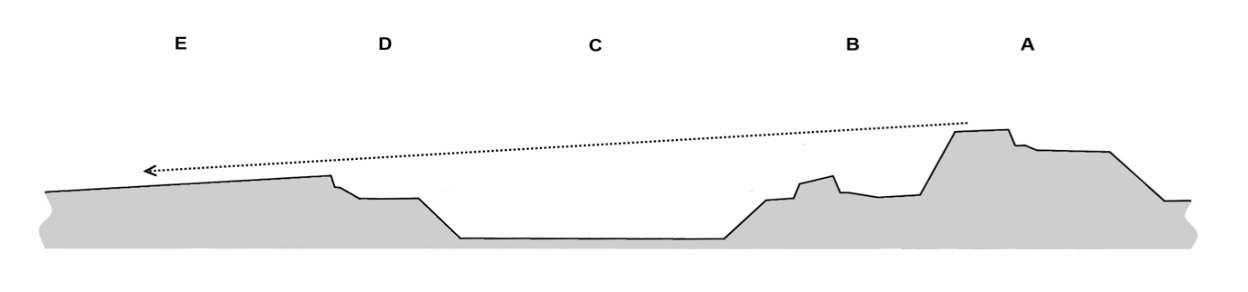

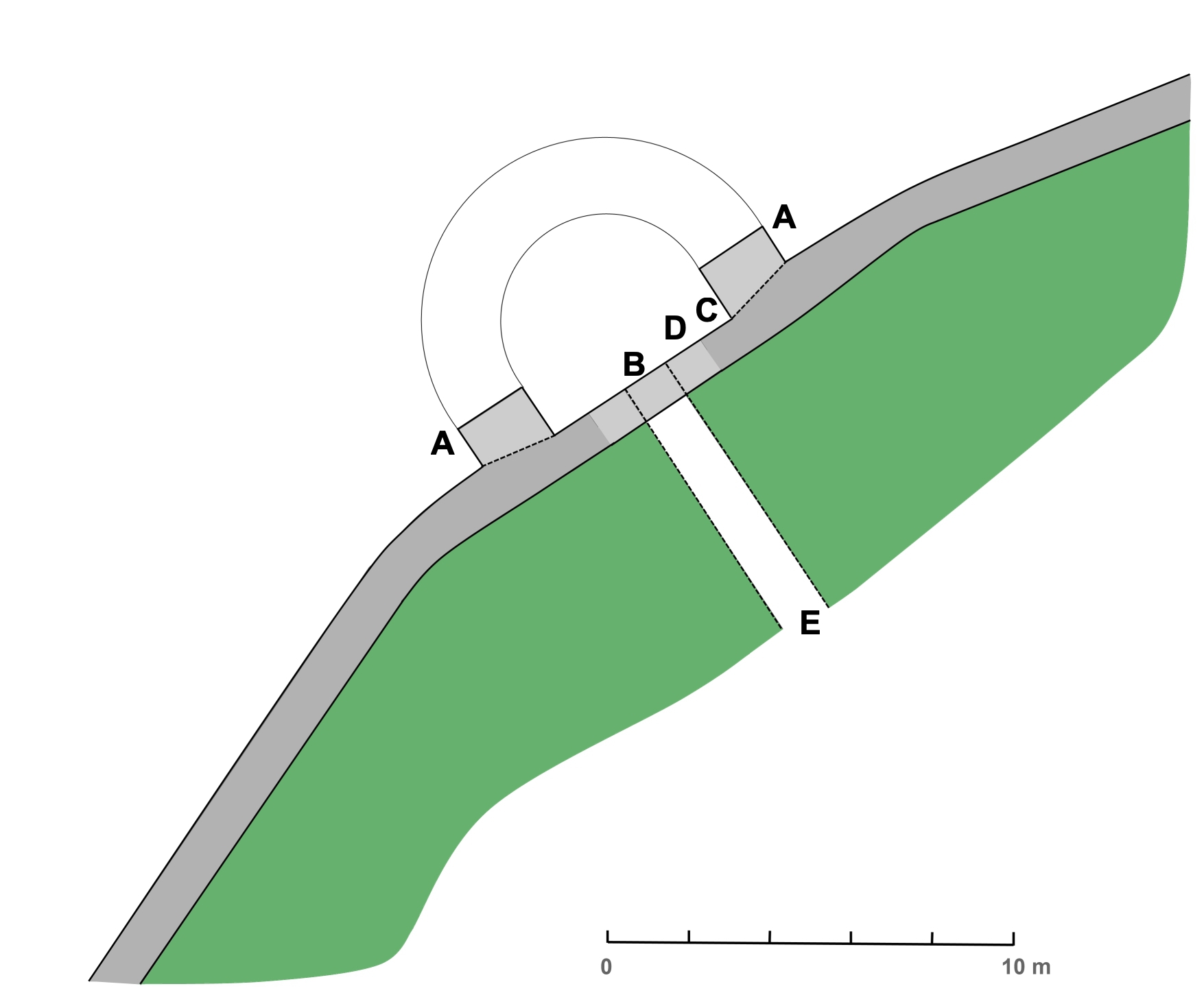

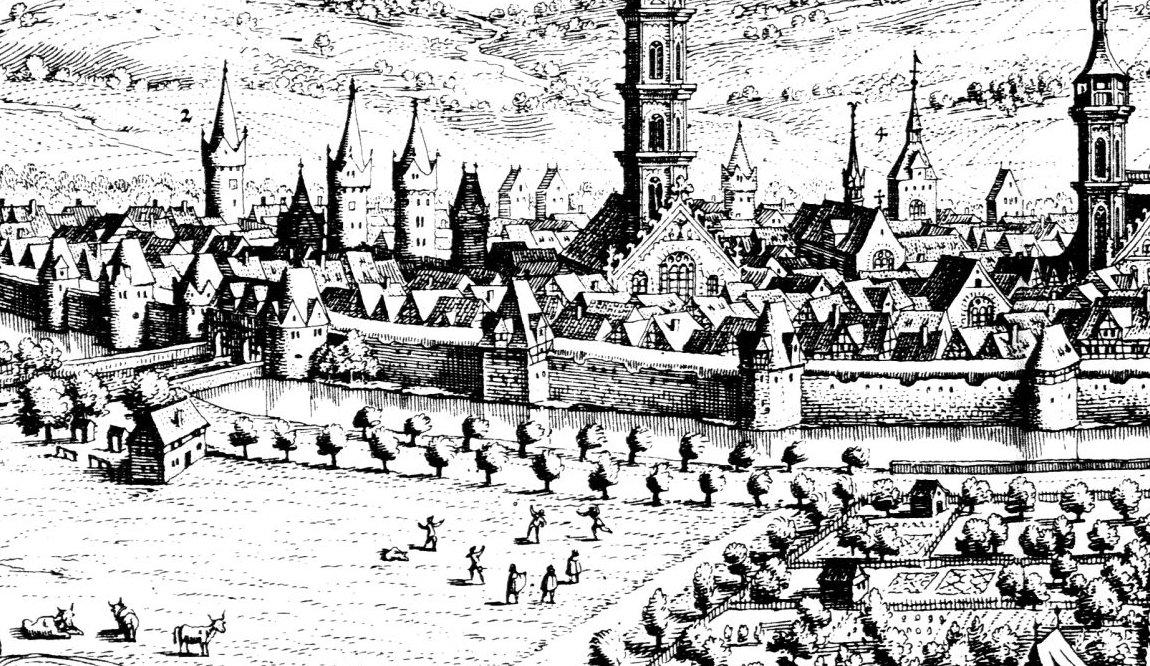

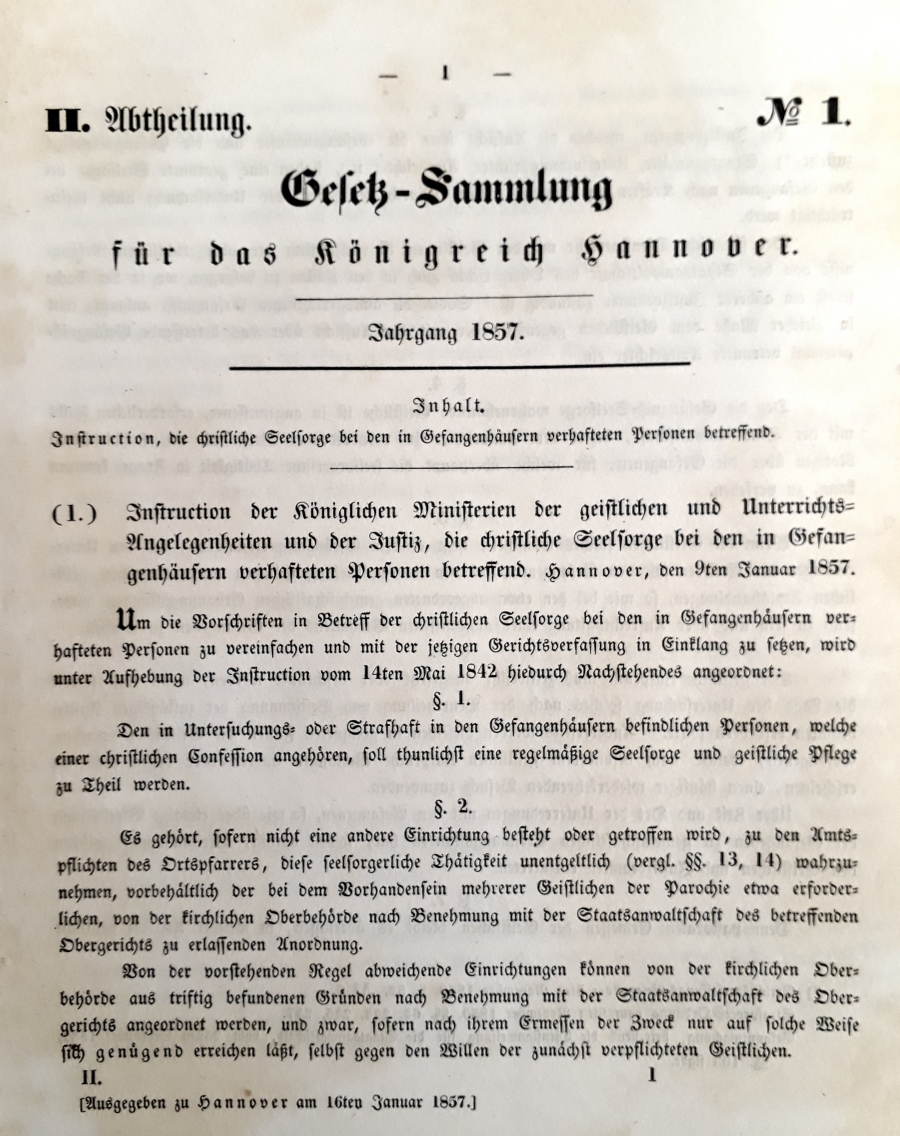

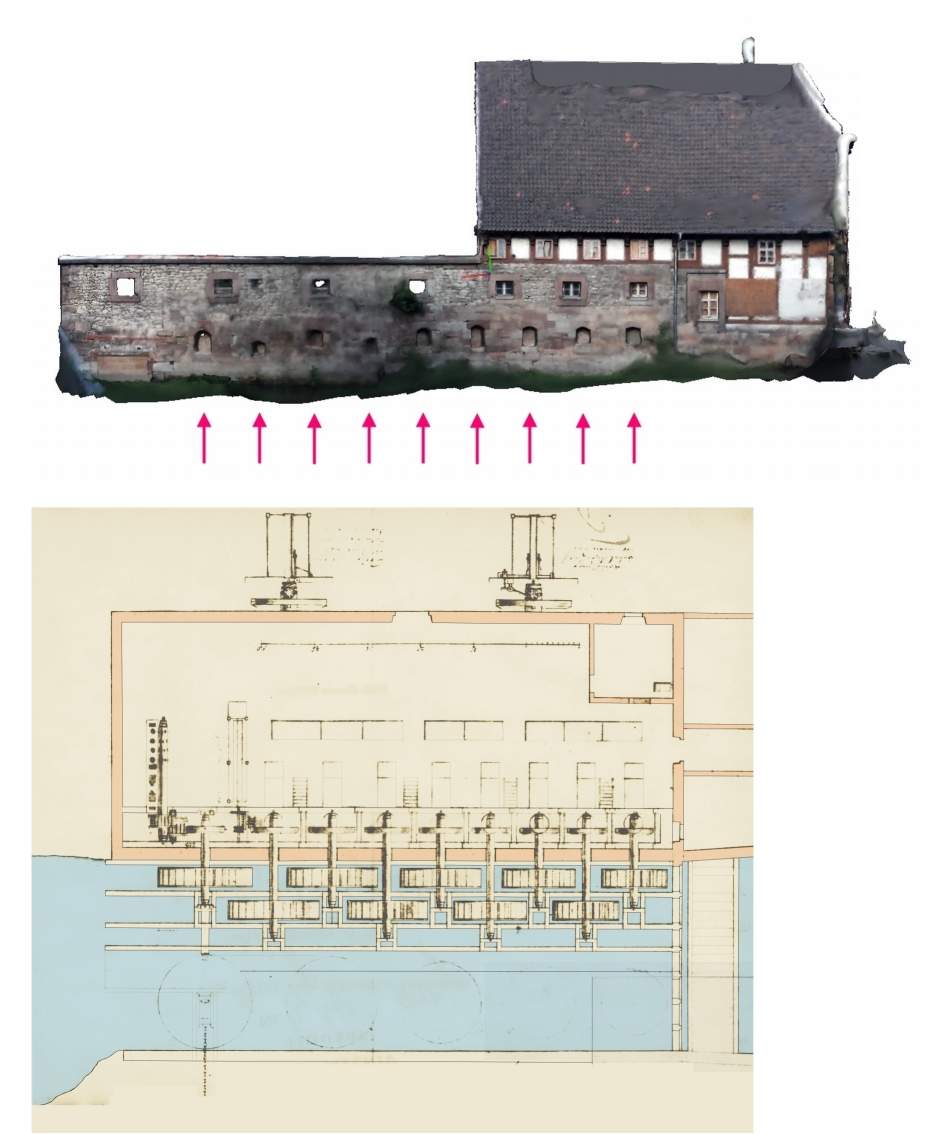

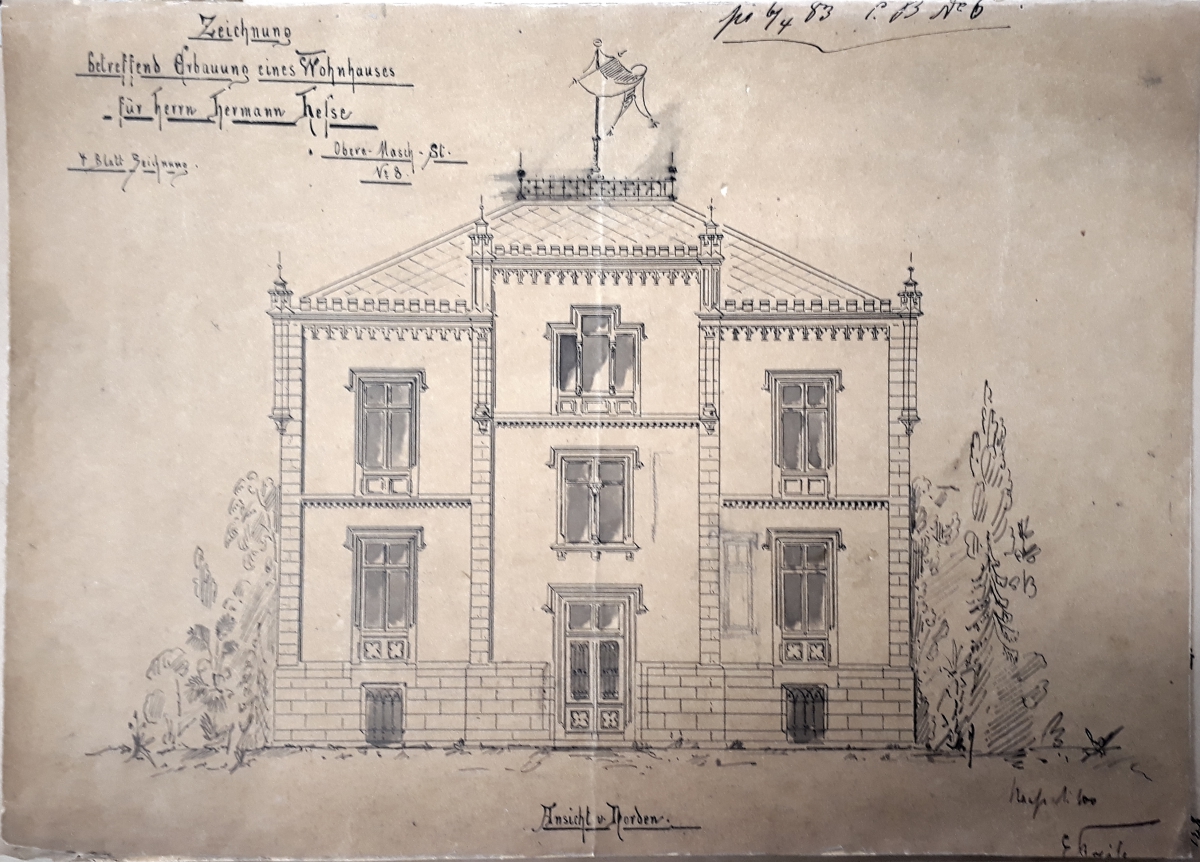

Paula Meyerstein (geb. Jaretzki ) war 1890 in Posen geboren worden. Sie heiratete 1919 den Viehhändler Hugo Meyerstein und zog nach Göttingen. Die Familie wohnte zunächst in der Roten Straße, wo Hugo Meyerstein eine Viehhandlung besaß. Dort hatten sie mit finanziellen Problemen zu kämpfen, vor allem auch durch den gegen jüdische Kaufleute ausgeübten Druck und durch die Folgen der Weltwirtschaftskrise. 1933 mussten sie dann in die Obere-Masch-Straße 10A umziehen. In direkter Nachbarschaft stand die Synagoge. Die im neuromanischen Stil gebaute Synagoge wurde im Jahr 1895 eingeweiht. Nur 43 Jahre später wurde sie im Novemberpogrom in der Nacht des 9. November 1938 zerstört. Maßgeblich beteiligt; war der Oberbrandmeister der Göttinger Feuerwehr, der Benzinkanister zur Synagoge gefahren hatte. Alle Löschversuche wurden unterbunden, Fotografien verboten. Am Tag darauf wurde unter Anwesenheit vieler Schaulustiger der westliche Teil der Ruine gesprengt, und die Synagoge vollständig zerstört. Mitglieder der SA und SS stürmten Geschäfte und Wohnungen jüdischer Familien, zerstörten deren Eigentum, misshandelten und verhafteten sie. In der Goetheallee wurden die Wohnungen von Ludwig und Margret Löwenstein und von Gustav und Amalie Rosenmeyer völlig verwüstet, Schmuck entwendet und Gustav Rosenmeyer schwer verletzt. Bei dem Brand der Synagoge waren auch die Wohnungen von Familie Asser und Familie Junger zerstört worden. Sie kamen gerade mit dem Leben davon. Heinz und Else Junger flüchteten in der Nacht mit ihrem Sohn Denny, der erst zwölf Tage alt war, in das Krankenhaus Neu Maria Hilf. Heinz, Else und Denny Junger wurden am 26. März 1942 deportiert und gelten seitdem als verschollen.

Georg Meyerstein, der jüngste der Familie, wurde schon unmittelbar nach dem Novemberpogrom von seinem Lehrer in der Lutherschule vom Unterricht ausgeschlossen, eine Maßnahme, die kurz darauf für alle jüdischen Schülerinnen und Schüler durchgesetzt wurde. Ein Mitschüler erzählte später, dass, als Georg am Tag nach der Niederbrennung der Synagoge „verspätet, bleich und übernächtigt“ seine Klasse betrat, ihn der Lehrer aufgefordert hat, sofort wieder nach Hause zu gehen und sagte, er brauche überhaupt nicht mehr wiederzukommen. Ab Januar 1940 wurde er zusammen mit neun weiteren Kindern vom jüdischen Lehrer Heinz Junger privat unterrichtet. Dieser wohnte mit seiner Familie im Gemeindehaus, im Anbau an die Synagoge in der Unteren-Masch-Str.

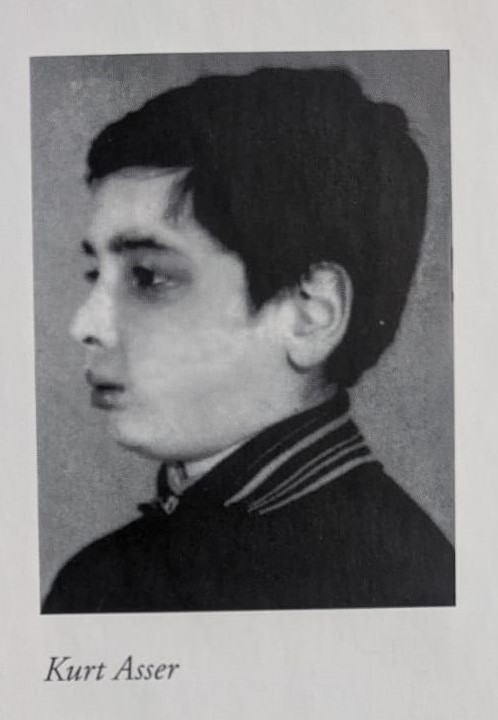

Unter den Schüler*innen waren auch Kurt und Lissy Asser, die Kinder des Synagogendieners Julius Asser und von Jenny Asser, die ebenfalls mit ihrer Mutter, Bertha Fernich, für kurze Zeit im Gemeindehaus in der Unteren-Masch-Str. 13 wohnten. An Julius und Jenny Asser erinnern die Stolpersteine vor dem Haus Papendiek 26. Die Eltern von Julius Asser, Fanny und Cäsar lebten seit 1933 in der Oberen-Masch-Str. 10A. Cäsar Asser besaß in Göttingen die Rohproduktenhandlung C. Asser, handelte mit Altmetallen und arbeitete nebenberuflich als Totengräber für die jüdische Gemeinde. Sie wurden im Juli 1942 nach Theresienstadt verschleppt und ermordet. Sie wurden beide 72 Jahre alt.

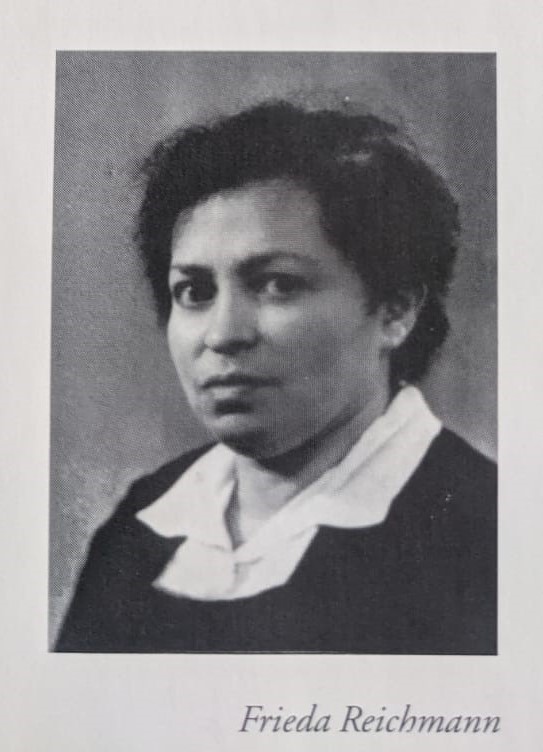

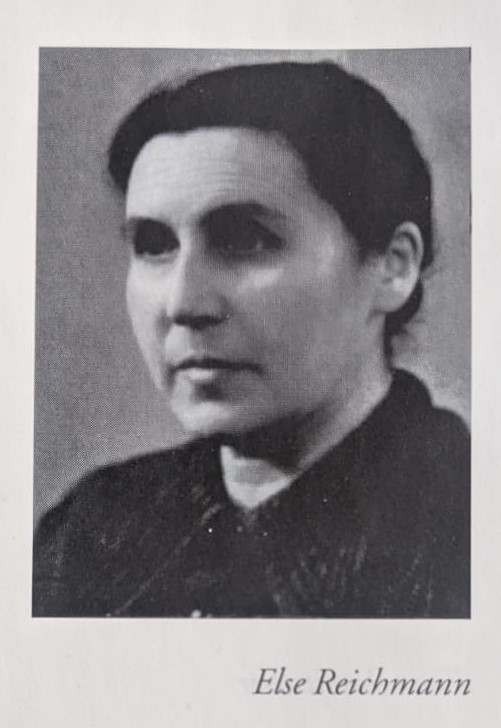

Am 26. März 1942 wurde Paula Meyerstein zusammen mit ihrem Mann und zwei ihrer Söhne Ludwig und Georg, die zu der Zeit erst 22 und 14 Jahre alt waren, über das Sammellager Hannover-Ahlem weiter ins Warschauer Ghetto deportiert. Ihrem 18-jährigen Sohn Erich war mit nur 15 Jahren die Flucht nach England gelungen. Auch seine Schwester Hertha überlebte den nationalsozialistischen Terror. Die Schwestern Else und Frieda Reichmann, die einige Jahre in der Oberen-Masch-Str. 10A und der Unteren Masch-Str. 23 gewohnt hatten, wurden an diesem Tag ebenfalls deportiert und anschließend ermordet. Die Familie Reichmann war 1912 in das Haus Nr. 23 gezogen, das sich bis 1935 in ihrem Besitz befunden hatte. Die Reichmann Schwestern, Paula Meyerstein und die über hundert weiteren Jüd*innen, die am 26. März 1942 aus Göttingen deportiert wurden, starben entweder in Warschau oder wurden mit den anderen Überlebenden des Ghettos in den Vernichtungslagern ermordet.

Göttingen galt auch schon Anfang der 1920er-Jahre als Hochburg der Nationalsozialisten, die hier überdurchschnittlich hohe Wahlerfolge hatten. Mit Blick auf das Maschviertel, zeigt sich dies auch an den Wahlergebnissen zwischen 1928 und 1932, dort waren die Stimmanteile der Kommunistischen Partei und der SPD vergleichsweise hoch. In der Neustadt noch etwas höher. Doch auch die NSDAP verzeichnete recht hohe Stimmanteile im Maschviertel. Das hängt vermutlich auch damit zusammen, dass die NSDAP besonders von der zunehmenden Unterstützung der Arbeiter*innenschaft und dem Kleinbürgertum profitierte. Die NSDAP und allen voran die SA zeigten regelmäßig bei Massenaufmärschen Präsenz auf der Straße. Im März 1930 kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen SA und dem kommunistischen Rotfrontkämpferbund. So hat es auch von Beginn an Widerstand gegen den NS-Terror gegeben. Über Formen des Widerstandes im Maschviertel wissen wir leider bisher relativ wenig und werden weiter nach Hinweisen und Erzählungen suchen. Von Hedwig Hollung, die schräg gegenüber dem Wohnhaus der jüdischen Gemeinde, in der Oberen-Masch-Str. 7 gelebt hat, ist jedoch bekannt, dass sie den Nazis kritisch gegenüberstand. Sie war zur Zeit der Machtergreifung in ihren Dreißigern. In Zeitzeugengesprächen beschrieb sie, wie sie alles mitgemacht hat, aber in einem gewissen Rahmen tat sie, was sie für richtig hielt. Sie hat sich z. B. geweigert, die Hakenkreuzfahne aus dem Fenster zu hängen oder den Hitlergruß zu zeigen, und versteckte einen Mann vom Reichsbanner, der von der SA verfolgt wurde, als diese im März 1933 das Gewerkschaftshaus im Maschmühlenweg überfallen hatte. Das Reichsbanner war ein SPD-naher Wehrverband, der sich für den Schutz der Weimarer Republik und ihrer Verfassung einsetze. Hedwig Hollung gehörte nach 1945 zu den Mitbegründer*innen der Nachkriegs-SPD in Göttingen und war Vorsitzende im Frauenausschuss. Sie muss sehr offen und direkt gewesen sein, hat gerne zugepackt und sich eingemischt – und dabei auch ihre Ecken und Kanten nicht versteckt.

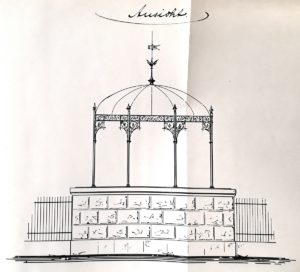

In den 70er-Jahren entstand auf eine Initiative der Vorsitzenden der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Hannah Vogt, das Mahnmal auf dem heutigen Platz der Synagoge. Es wurde von dem italienischen Künstler Corrado Cagli entworfen und am 9. November 1973 eingeweiht. Das Mahnmal zeigt von unten einen Davidstern. Dabei sind die Stahlrohre so gedreht, dass sie eine Flamme formen, die an die Brandnacht vom 9. November erinnert. Auf einer Tafel am Mahnmal stehen die Namen der 282, im Nationalsozialismus ermordeten Jüdinnen und Juden aus Göttingen. An der Außenwand der OM10 am Vereins-Fanraum des 1. SC Göttingen 05 erinnert eine Gedenktafel an Ludolf Katz, ein jüdisches Vereinsmitglied. Katz hatte den Verein 1933 wegen der verschärften antijüdischen Gesetze in der NS-Zeit verlassen müssen. Heute steht am Platz der Synagoge auch die OM10. Nach 1945 hatte die sehr kleine jüdische Restgemeinde das Haus an den DGB verkauft, da sie das Gelände selbst nicht unterhalten konnte und keine Perspektive für den Neubau einer Synagoge in Göttingen sah. Ausdrücklich sollte es an Vertreter*innen einer anderen Opfergruppe aus der NS-Zeit gehen. Eine der Opfergruppen waren die Gewerkschaften, die 1933 von den Nazis in Göttingen zerschlagen wurden und das Volksheim verloren. Das über Jahre leer stehende DGB Haus wurde 2015 besetzt, um einen gemeinsamen Wohn- und Begegnungsraum zu schaffen und gegen die menschenverachtende europäische Grenzpolitik und gegen Krieg und Faschismus zu kämpfen. Die OM10 ist selbstverwaltet und Teil des Mietshaussyndikats. Sie bietet Räumlichkeiten für Veranstaltungen, Wohnraum für Geflüchtete und Räumlichkeiten für die Nachbarschaftsvernetzung Forum Waageplatz-Viertel.

Die Geschichte des Viertels ist verwoben mit dem Heute. Wir sind Teil der Geschichte und finden uns in einer Zeit wieder, die auch von Kriegen, Gewalt gegen Frauen und Transpersonen, dem Erstarken rechtsextremer Kräfte und ökologischen Krisen geprägt ist. Die Erscheinungsformen faschistischer und nationalistischer Ideologien wandeln sich, tragen aber doch den gleichen Kern. Dies zeigt, wie wichtig eine aktive Form des Erinnerns und Gedenkens ist, verbunden mit einem aufmerksamen Blick auf die Gegenwart und Zukunft. Selbstverwaltete Organisationen und Projekte im Maschviertel, wie die OM10, zeigen mit ihrer kontinuierlichen, antifaschistischen Praxis, wie aktives Gedenken aussehen kann. Auch starke Nachbarschaften, in welchen Nachbar*innen einander kennen, sich unterstützen, und gemeinsam gegen Gewalt handeln, bieten die Grundlage für eine vielfältige und selbstorganisierte Gesellschaft.

Mo Ario

Literatur:

Duwe, Kornelia; Gottschalk, Carola; Koerner, Marianne. 1988. Göttingen ohne Gänseliesel. Fulda: Wartberg Verlag.

Klein, Jörg; Schäfer-Richter, Ute. 1992. Die jüdischen Bürger im Kreis Göttingen 1933-1945. Ein Gedenkbuch. Göttingen: Wallsteinverlag.

Koerner Marianne. 1989. Auf die Spur gekommen – Frauengeschichte in Göttingen. Neustadt: Calenberg press.

Meumann Markus. 1997. Universität und Sozialfürsorge – zwischen Aufklärung und Nationalsozialismus. Das Waisenhaus der theologischen fakultät in Göttingen 1747-1983. Göttingen: Wallstein Verlag.

Weber-Reich, Traudel. 2003. „Wir sind Pionierinnen der Pflege“ – Krankenschwestern und ihre Pflegestätten im 19. Jhr. Am Beispiel Göttingen. Bern: Verlag Hans-Huber.

Bildquellen: