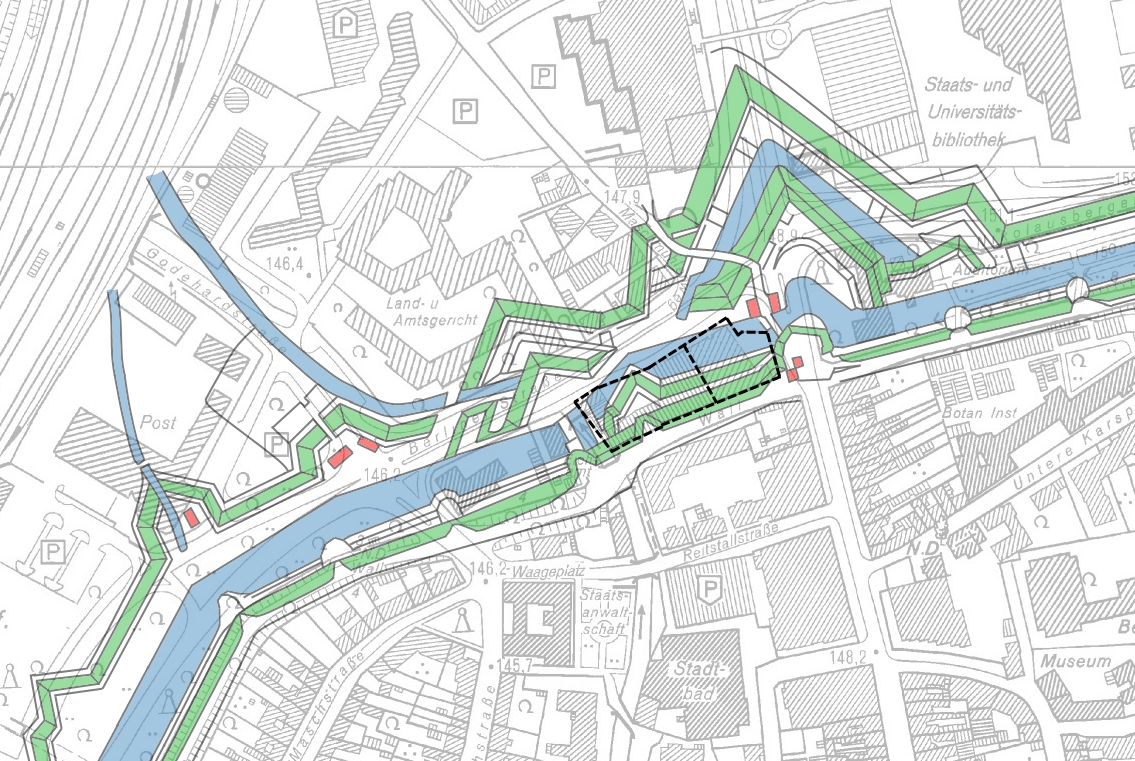

Überlagerung eines modernen Stadtplans (Deutsche Grundkarte um 1990, auf: Geobasis.niedersachsen.de) mit einem Plan der Stadt Göttingen um 1750 von Matthäus Seutter (Niedersächsisches Landesarchiv Hannover, Kartensammlung, 22 d Göttingen 8 pm). Gestrichelt: Grotefend-Areal.

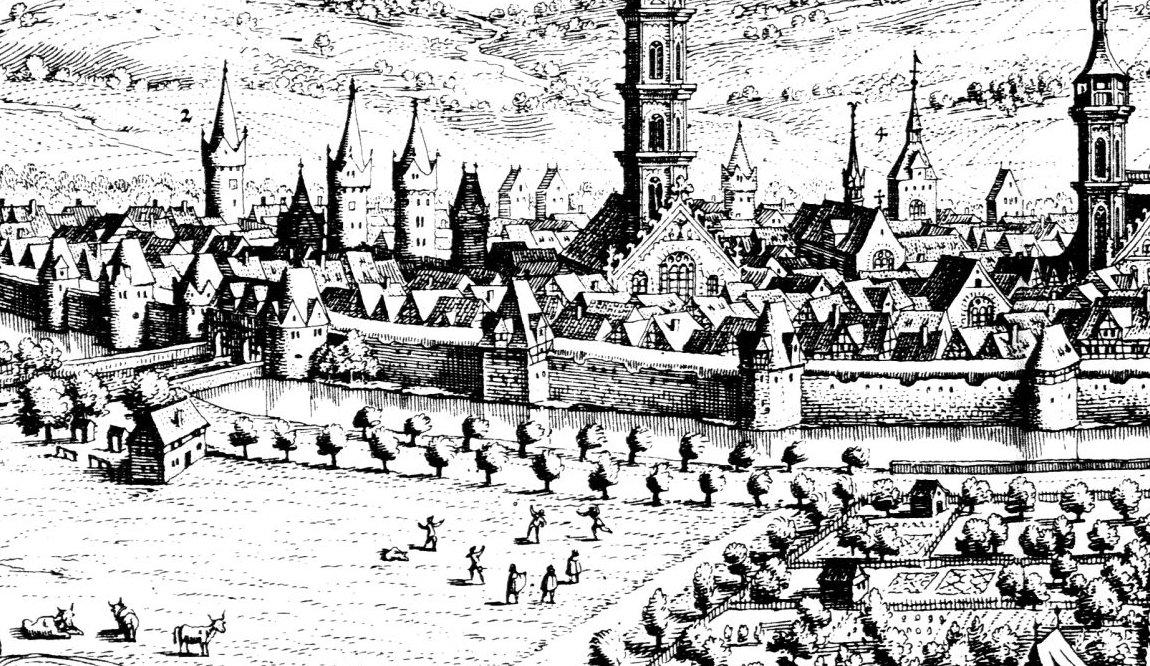

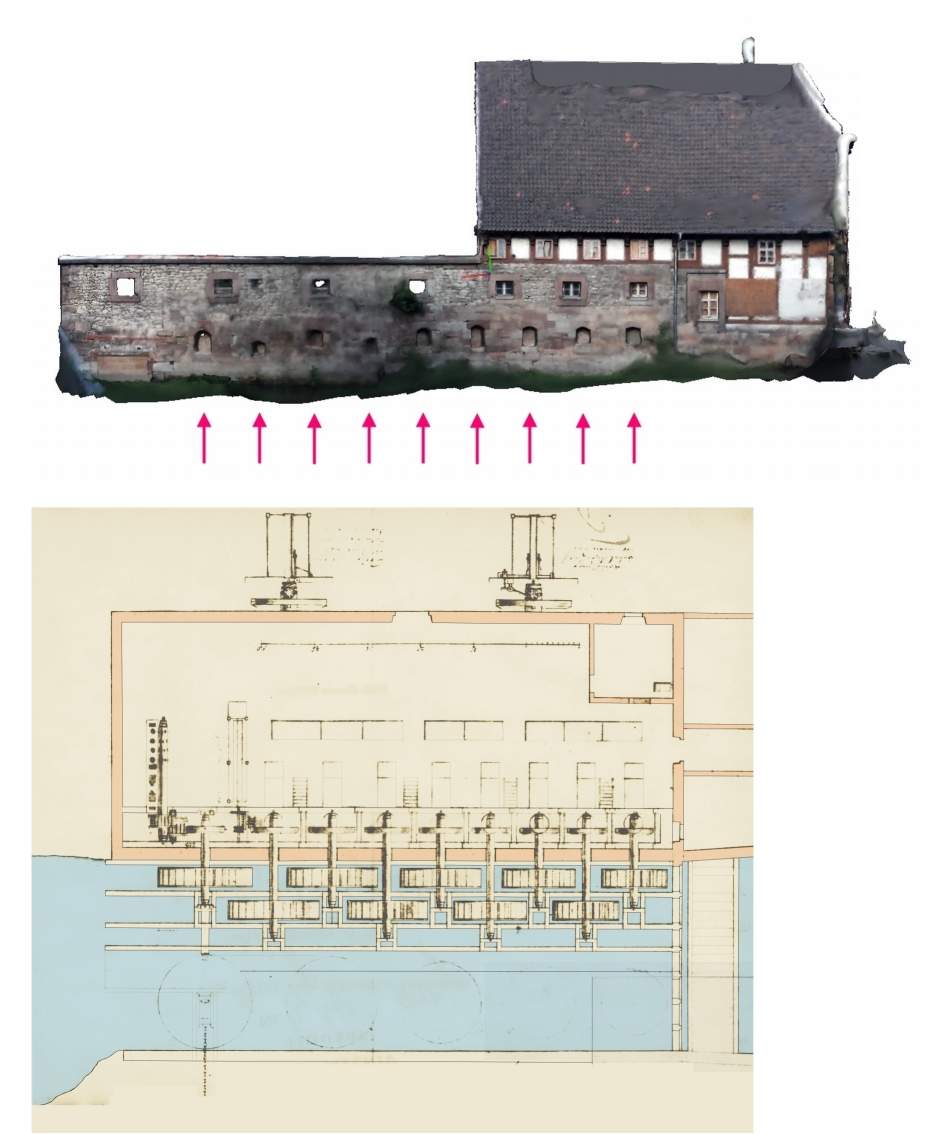

Das ehemalige Grotefend-Areal, auf dem früher Cola und andere Limonaden abgefüllt wurden, befindet sich genau im Bereich des alten Stadtgrabens, der weiter östlich, hinter dem Auditorium, noch gut erhalten geblieben ist. Auf alten Plänen der Stadt sind die Festungswerke aus dem 17./18. Jahrhundert genau eingezeichnet, so dass man sie in eine moderne Karte übertragen kann. Westlich des Weender Tores ist z.T. ein Vorwall zu erkennen, eine sogenannte “Fausse-Braie”, wie sie in der französischen Fachsprache bezeichnet wird. Wesentliche Anregungen zum Festungsbau kamen im 17. Jahrhundert aus Frankreich, vor allem von dem Baumeister Vauban. Die Fausse-Braie ist allerdings typisch für die “niederländische Manier”. Danach verlief vor dem Hauptwall ein niedriger Vorwall, von dem aus die äußere Grabenflanke unter Beschuss genommen werden konnte. Dort verlief ebenfalls ein Weg, der die Bastionen im Vorfeld des Stadtgrabens miteinander verband. Diese spitzwinkligen Schanzanlagen schützten die Tore und den ein- und den Ausfluss des Leinekanals. Zum Hainberg, von dem aus der Stadt am meisten Gefahr drohte, hatte man drei zusätzliche Bastionen angelegt: eine an der Ecke des Stadtwalles zum Nikolausberger Weg (hier befindet sich jetzt ein Teil des Botanischen Gartens mit verschiedener Gebirgsflora), eine weitere im Bereich des Städtischen Theaters und schließlich ein Ravelin beim Schwänchenteich. Der Umriss dieser Bastion ist durch den Albanifriedhof heute noch zu erahnen. Etliche kleinere Bastionen lagen zwischen den großen Ravelins. Die großen Ravelins zeichneten sich durch einen zusätzlichen, spitzwinkligen Graben aus. Der Abschnitt zwischen dem Weender Tor und dem Ausfluss des Leinekanals scheint jedoch die einzige Stelle gewesen zu sein, an der es eine Fausse-Braie gab. Sie verfügte sogar über eine kleine Bastion vor dem Turm in der Nähe des Leinekanals. Der Stadtgraben war hier also deutlich enger als in den anderen Abschnitten.

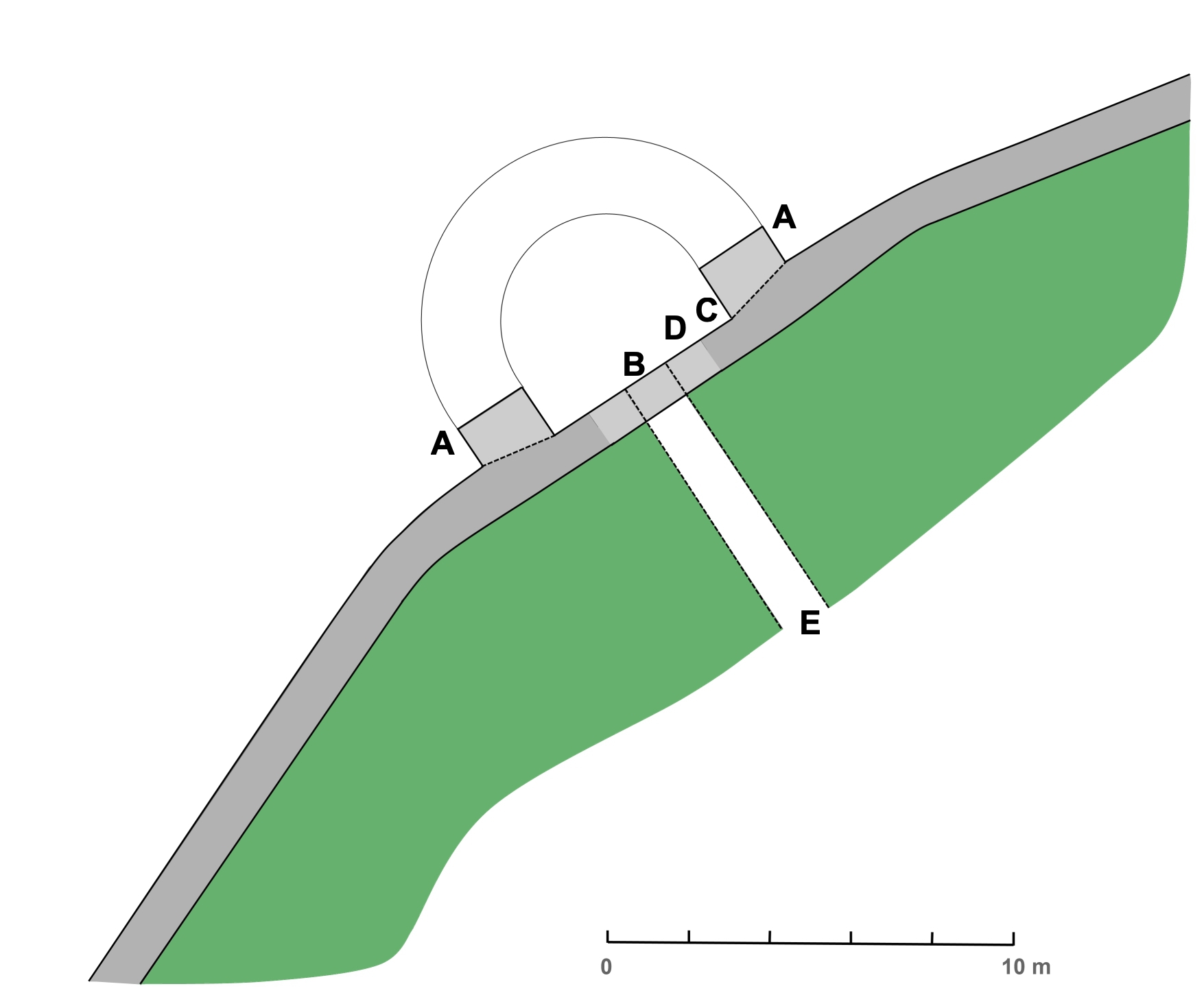

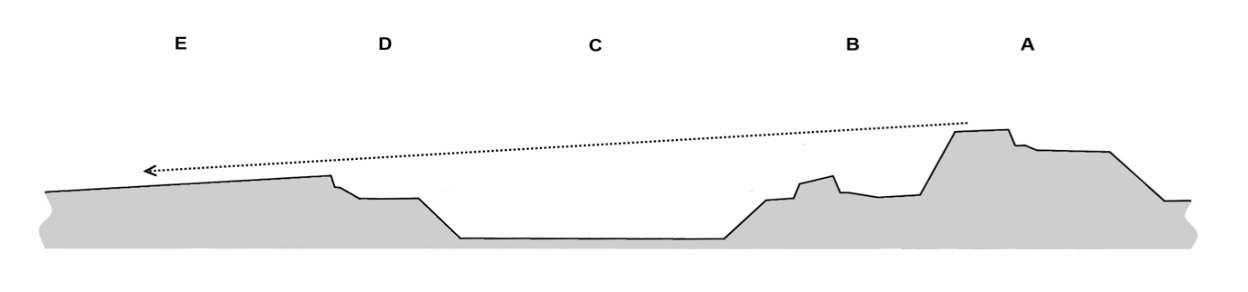

Querschnitt durch eine Festung. A: Hauptwall, B: Fausse Braye, C: Graben, D: gedeckter Weg, E: Glacis. Pfeil: Schussbahn der Kanonen auf dem Hauptwall.

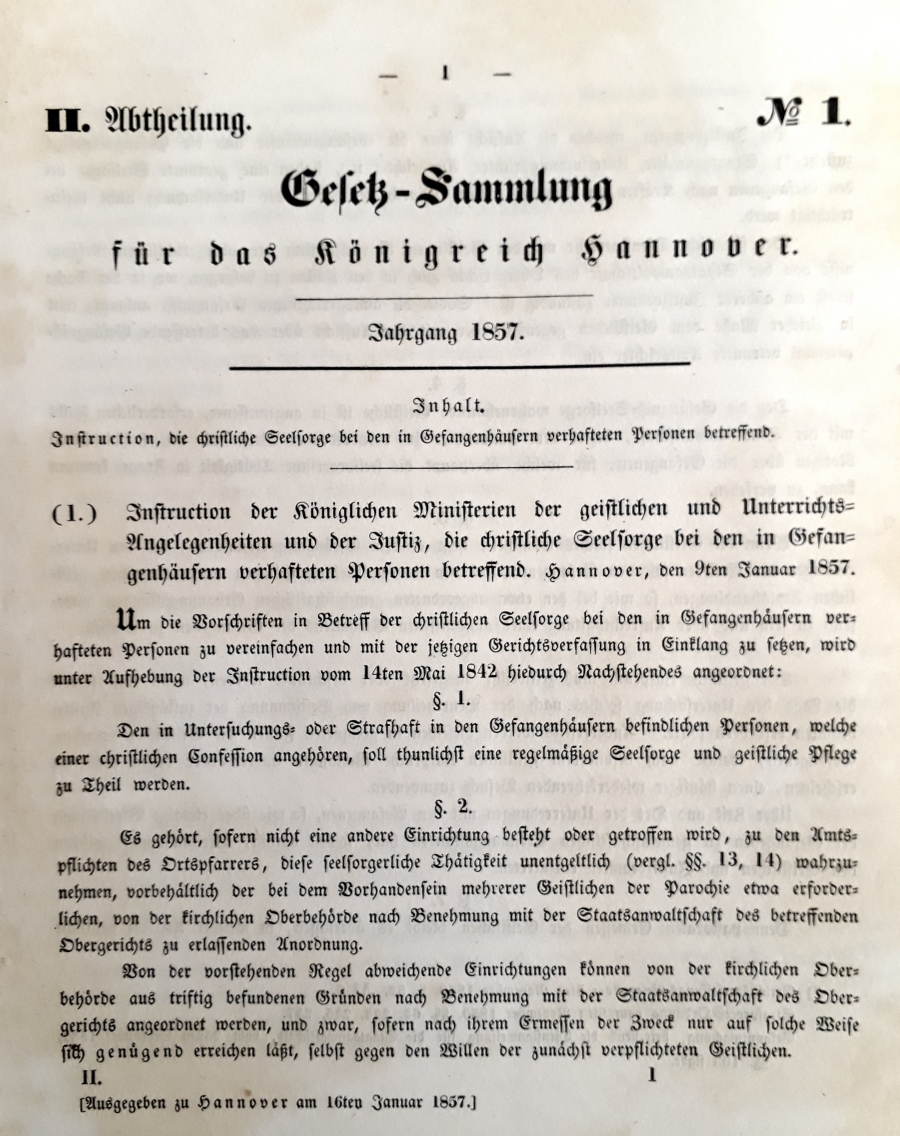

Im 17. Jahrhundert hatten die Kanonen eine beträchtliche Schusskraft erlangt, der die mittelalterlichen Mauern nicht standhalten konnten. Man schüttete deshalb Erdwälle auf, die die Geschützkugeln “schluckten”. Bei der Erneuerung der altmodischen Befestigungstechniken musste man zudem die weiträumigen Schussfelder und -Bahnen der Geschütze berücksichtigten. Die spitzwinkligen Bastionen sollten “tote Winkel” abdecken, in denen sich der Feind mit Schützengräben an die Stadt heranarbeiten konnte. Zuletzt wurde im Siebenjährigen Krieg an den Festungswerken gearbeitet, wie Einträge in einem Tagebuch belegen, das der Orientalist Andreas Georg Wähner verfasste. Im November 1761 erwähnt er, dass die Franzosen eine Lünette “in des H(err)n D(octor) Jaeps Garten” vor dem Weender Tor aufwarfen (Wähner, bearb. Dahmen, S. 201). Lünetten waren kleine, selbständige Festungswerke, die vor dem Graben lagen und oft nach hinten offen waren. Die kurze Angabe ist auch deshalb von Bedeutung, weil sich zum Ausbau der Festungsanlagen im 17./18. Jahrhundert ansonsten nur wenig Quellen erhalten haben. Nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges wurden die Festungswerke ab 1762 abgetragen und ein Flanierweg auf dem Wall angelegt. Der Graben erhielt sich stellenweise bis in das 20. Jahrhundert hinein (etwa im Bereich der Berliner Straße), aber heute ist er bis auf den Botanischen Garten und den Schwänchenteich zugefüllt worden.

Andreas Georg Wähner, Tagebuch aus dem Siebenjährigen Krieg, bearb. Von Sigrid Dahmen. Quellen zur Geschichte der Stadt Göttingen 2 (Göttingen 2012).