Die Synagoge war neben der Staatsanwaltschaft bis 1938 das beherrschende Gebäude im Maschviertel: Zum Synagogenplatz präsentierte sich eine hohe Backsteinwand mit großen Rundbogenfenstern und lisenengegliederter Fläche, während zur Oberen Masch zwei schlanke, fast 20 Meter hohe, oben achteckige Türme aufragten. Zur Unteren Masch Straße hin wirkte das Gebäude bescheidener, eher wie ein „normales“ Wohnhaus. Man mag zunächst denken, die Synagoge habe direkt auf dem Platz gestanden, also an der Stelle des Mahnmals, aber sie erhob sich südlich davon, im Bereich des Hauses Obere Masch Straße 10 und dem Eckhaus zur Unteren Masch Straße. Bei Kanalbauarbeiten kamen Anfang Juli 2019 vor dem Eingang zum Eckhaus (Nr. 13) überraschend alte Mauerreste zum Vorschein, die mit der Synagoge in Verbindung zu bringen sind. In einem Stichgraben für einen Hausanschluss der Abwasserleitung, der 4-6 m von der Straße entfernt die Fassade erreichte, war eine schmale Mauer aus Kalkbruchsteinen mit weichem Mörtel zu sehen. Sie verlief 0,65-0,85 m von der Hauswand entfernt in Ost-West-Richtung und war knapp 0,5 m breit. Zur Synagoge selbst wird sie kaum gehört haben; vielmehr dürfte es sich um das Fundament der Gartenmauer um das Synagogengrundstück handeln.

Hinter der Baggerschaufel werden die Fundamente der Synagogenmauer sichtbar

Ansicht der Synagoge vor der Zerstörung von Nordosten; der rote Pfeil zeigt die Stelle des Fundaments an, das 2019 zum Vorschein kam.

Seit dem 14. Jahrhundert gab es an wechselnden Standorten in der Stadt verschiedene Synagogen: während des Mittelalters in der Jüdenstraße und in der Speckstraße, dann ab dem 18. Jahrhundert in der „Buchstraße“ (Prinzenstraße, gegenüber der Commerzbank). Von der Inneneinrichtung dieser Synagoge hat sich nur ein 2,13 m langer Toravorhang von 1762/63 erhalten. Nachdem das Vorderhaus der Synagoge (sie stand in einem Hinterhof) abgebrochen worden war, suchte man einen neuen Platz, um einen repräsentativeren Neubau zu errichten. Anfangs wollte die Stadt keine Genehmigung erteilen, aber schließlich entstand dann doch ab 1869 die neue Synagoge in den Maschstraßen. Das uns bekannte Aussehen erhielt sie in mehreren Bauphasen. Zunächst erbaute man bis 1872 einen kleinen Saal mit einem Vorbau auf dem Eckgrundstück zur Unteren Masch Straße. Die Fassade wurde im Stil der hannoverschen, von England beeinflussten Neoromanik gestaltet, mit polygonalen Ecktürmchen und Kuppelfenstern. Der Vorbau enthielt Wohn- und Amtsräume der Gemeinde. Um 1895 wurde die Synagoge durch den Architekten Hans Breymann erweitert: Sie erhielt ein Querhaus sowie die beiden Türme, und reichte nun fast bis zur Oberen Masch Straße. Die neoromanische Verkleidung wurde zugunsten einer einheitlichen, gelben Backsteinhaut entfernt, die große Ähnlichkeit zu den noch erhaltenen Gebäuden der Universitätsklinik in der Humboldtallee besaß, die z.T. ebenfalls von Hans Breymann errichtet wurden. Charakteristisch sind die großen Rundbogenfenster, deren oberer Abschluss im Querhaus durch runde Okuli begleitet wird. Die Grundfläche des ursprünglich 18 x 12 Meter großen Saales wurde durch das Querhaus von 19 x 8 Meter Größe fast verdoppelt. In den Türmen, die Treppen zu den Emporen enthielten, öffneten sich oben Vierpassfenster; die Zeltdächer aus Sandstein liefen in je eine Kreuzblume aus. Zwischen den Türmen befand sich der Toraschrein, und dahinter eine Orgelempore. Der Toraschrein war von einem Hufeisenbogen überspannt, was einen orientalisch-hispanischen Eindruck erweckt. Das östliche Fenster im Giebel zwischen den Türmen zeigte einen Achtstern. Interessanterweise trat der Querraum im Inneren kaum in Erscheinung, weil seitlich durchlaufende Emporen bis zu den Türmen durchgezogen worden waren.

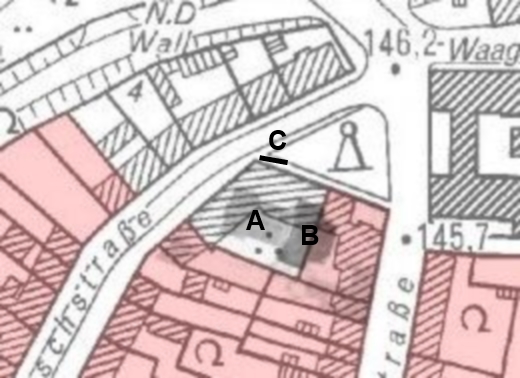

Stadtplan mit dem Standort der ehemaligen Synagoge, A: ursprünglicher Bau, B: Erweiterungsbau, C: Fundamentrest von 2019; rot: Grundstücke, die zur Maschgemeinde gehörten.

Die Synagoge wurde schon am 28. März 1933 zum Ziel von antisemitischem Terror der Göttinger SA. Nachdem auf einem Zug durch die Innenstadt Schaufenster jüdischer Kaufleute zerstört worden waren, rissen die Uniformierten den Zaun um die Synagoge teilweise nieder, warfen Fenstern ein und verwüsteten den Innenraum. In der Nacht vom 9. auf den 10. November wurde die Synagoge in Brand gesteckt, und zwar unter maßgeblicher Beteiligung des Oberbrandmeisters Wilhelm Rodenwaldt, der, in Räuberzivil gekleidet, eigenhändig in einem Feuerwehr-PKW die Benzinkanister zum Tatort fuhr. Löschversuche wurden unterbunden, Fotografien verboten. Die Bewohner des Gemeindehauses, der Kantor Heinz (James Isidor) Junger und der Synagogendiener Julius Asser mit ihren Familien, kamen mit dem nackten Leben davon. Am Tag darauf wurde der westliche Teil der Ruine gesprengt, wobei auch umliegende Fensterscheiben zu Bruch gingen. Eine hebräische Inschrifttafel wurde heruntergerissen. Das Göttinger Tageblatt meldete triumphierend, der „gelbe Tempel des rachsüchtigen Judengottes“ sei in Flammen aufgegangen. Der östliche Teil der Ruine mit den Türmen wurde im Laufe des folgenden Jahres abgetragen.

Dreieinhalb Jahrzehnte später entstand auf eine Initiative der Vorsitzenden der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Hannah Vogt, das Mahnmal auf dem heutigen Platz der Synagoge. Es wurde von dem italienischen Künstler Corrado Cagli entworfen und am 9. November 1973 eingeweiht. Die knapp sechs Meter hohe Konstruktion besteht aus Stahlrohren, die jeweils gleichseitige Dreiecke formen, deren Größe nach oben gleichmäßig abnimmt. Sie sind zueinander verdreht und formen so eine Flamme, die an die Brandnacht vom 9. November 1938 erinnert. Die Pyramide ruht auf einem Stahlgerüst aus T-Trägern, das, von unten betrachtet, einen Davidstern nachzeichnet. Über Treppen gelangt man in den Gedenkraum darunter, an dessen Wänden Tafeln mit den Namen der jüdischen Mitbürger angebracht sind, die während der Nationalsozialistischen Diktatur vertrieben und ermordet wurden. Durch die Pflasterung ringsum mit hellen und dunklen Platten greift die geometrische Form des Davidsternes auf den Platz aus.

Fotos: Thomas Küntzel; Dokumentation zur Einweihung des Mahnmals, 1974, S. 4.

Literatur

Einweihung des Mahnmals am Platz der ehemaligen Synagoge in Göttingen, Untere Maschstraße am 9. November 1973 und Begleitveranstaltungen. Dokumentation (Göttingen 1974).

Peter Kriedte, Nach Reinhausen und nicht nach Buchenwald. Der Novemberpogrom in Göttingen, in: Göttinger Jahrbuch 68, 2020, S. 127-174.

Berndt Schaller, Synagogen in Göttingen. Aufbrüche und Abbrüche jüdischen Lebens (Göttingen 2017).

Cordula Tollmien, Nationalsozialismus in Göttingen (1933-1945) (Diss. Göttingen 1998).